空き家活用の社会動向について

相続などにより、誰も住まないまま放置されている住宅、

いわゆる「空き家」を各地で目にする機会が増えてきました。

こうした空き家の一部は、防災・衛生・景観などの観点からも地域課題となりつつあります。

一方で、国や自治体では空き家の活用に向けた制度の整備や支援を進めており、

地域資源としての再活用も広がっています。

そこで今回は、「空き家活用の社会動向」についてご紹介します。

【目次】

1.空き家が注目される背景

2.国の対策と制度の整備

3.実際に進む活用事例

4.まとめ

1.空き家が注目される背景

現在、日本全国で利用されていない住宅、いわゆる「空き家」が増加傾向にあります。

特に注目されているのが、相続などにより取得されたものの、

売却や賃貸の予定がなく、将来的にも人が住む見込みがない「居住目的のない空き家」です。

例えば、親から住宅を相続したものの、すでに別の場所に住居を構えているため活用予定がなく、

そのまま空き家になっている――こうしたケースが各地で見られています。

放置された空き家は、老朽化による倒壊リスクや防犯上の不安、

ごみの不法投棄といった問題を引き起こし、地域にとっても深刻な課題となりつつあります。

こうした現状を踏まえ、空き家は個人だけの問題にとどまらず、

地域や社会全体で考えるべき課題と位置づけられつつあります。

そのため、空き家の「発生を防ぐ予防」と「活用による再生」、両方の視点が重要になってきています。

2.国の対策と制度の整備

国は、増加する空き家問題に対応するため、

「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家対策特別措置法)」を整備し、

2023年12月に改正法が施行されました。

この改正では、「管理不全空き家」という新たな区分が設けられ、

倒壊の恐れや景観悪化が懸念される空き家に対して、

自治体が助言や指導、さらには勧告といった措置を取れるようになりました。

こうした制度改正は、放置された空き家のリスクを抑え、地域の安全・環境を守るためのものですが、

それと同時に「空き家をどう活用していくか」という視点も重要とされています。

そこで、国や自治体では以下のような空き家活用支援策も用意されています。

・空き家の除却(取り壊し)や改修に対する補助金制度

・空き家バンクによる利用希望者と所有者のマッチング支援

・民間団体による利活用の相談窓口や、専門家(不動産・建築・法律など)の紹介

こうした制度を活用することで、

空き家の所有者が「どうしたらいいかわからない」と悩まずに行動に移せる環境が整いつつあります。

3.実際に進む活用事例

全国各地で、空き家を活用したさまざまな取り組みが進んでいます。

たとえば、以下のような活用方法があります。

・DIY型賃貸住宅として、自分で改修しながら住める住宅に

・地方移住者向けの住宅提供として活用

・地域カフェや子育て支援施設など、地域の拠点として再生

・民泊施設や観光案内所など、観光資源として利活用

特に地方自治体では、空き家を「地域資源」として捉え、

人口減少対策や地域活性化の一環として積極的な活用を推進しています。

単に「古い家」や「管理の難しい建物」としてではなく、

地域に新たな価値をもたらす可能性があるものとして扱われています。

4.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

使われなくなった住宅が、地域課題から“地域資源”へと変わる流れが少しずつ広がりつつあります。

空き家の扱いは一見縁遠い話のようにも感じますが、

実際には相続やライフスタイルの変化などで発生する誰にとっても身近なテーマです。

空き家を「持たない」「放置しない」「資産として活かす」という視点が大切です。

オーナー様にとっても、空き家対策の流れを知っておくことで、

将来的な資産の活用や地域との関係づくりのヒントにつながるかもしれません。

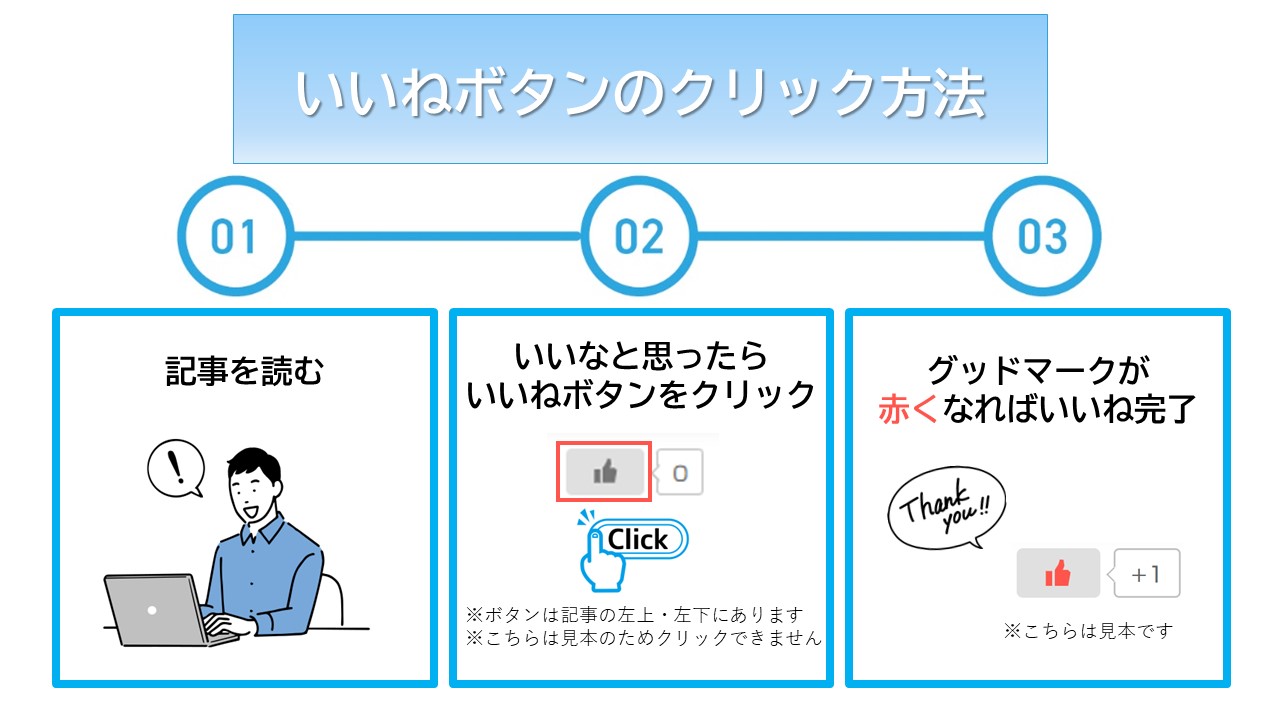

この記事が少しでも「役に立った!」「面白かった!」「興味深かった!」という方は、記事の上部・下部にある『いいねボタン』のクリックをお願いいたします。

今後の記事作成の励みになるとともに、オーナー様の興味のある記事はどんな記事なのか参考にさせていただきます。

オーナー様専用サイトに関するお問い合わせ

オーナーサポート部

フリーダイヤル:0120-336-269(平日 9:00~18:00)

メールアドレス:os@skyc.jp