冷蔵庫の食品保存について

買い物が終わった後、冷蔵庫に入れれば問題ないと思いがちですが、

食品にはそれぞれの保存方法があります。

誤った保存方法をしていると、食品ロスを招いたり、

食中毒のリスクが高まることもあります。

今回は、冷蔵庫の正しい食品保存についてご紹介いたします。

【目次】

1.表示を見て保存

2.状態良く保存する方法

3.定期的なチェックが必要!

4.まとめ

1.表示を見て保存

食品には、それぞれ適切な保存方法があります。

食品の温度が高くなると、微生物が増えやすくなり食中毒のリスクが高まります。

そのため、食品に表示されている保存方法を守ることが大切です。

特に、冷蔵や冷凍が必要な食品は、帰宅したらすぐに冷蔵庫や冷凍庫に入れるようにしましょう。

また、冷蔵庫の各室には、それぞれ適切な設定温度があります。

冷蔵庫の温度:1~5℃

野菜室の温度:5~7℃

冷凍庫の温度:-22℃~-18℃

これらの温度も守ることで、食品の鮮度をより長く保つことができます。

常温食品

レトルトパウチ食品と記載されているものは、常温保存が可能な食品ですが、

真空パックなどの密封商品でも、必ず表示を見て適切な保存方法を確認しましょう。

要冷蔵食品

食品の包装に記載された表示を確認し、「要冷蔵」や「10℃以下で保存してください」などの記載がある場合は、冷蔵庫などでの適切な保存が必要です。

真空パック食品

膨張していたり、異臭がする場合は、菌が増殖している可能性があります。その場合は、絶対に食べないように注意してください。

また、食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」があります。

いずれも開封していない状態で、表示された保存方法を守った場合の期限が記載されています。

消費期限は、 「食べても安全な期限」

賞味期限は、 「おいしく食べることができる期限」

消費期限を過ぎた食品は、食べずに廃棄するようにしましょう。

賞味期限を過ぎた食品は、 必ずしもすぐに食べれなくなるわけではありませんので、

それぞれの食品が食べられるか個別に判断しましょう。

2.状態良く保存する方法

食材を保存するとき

肉や魚介類を保存するとき

他の食品に触れないように保存しましょう。これらの食品から出る汁には、食中毒菌やそのえさとなる成分が含まれていることがあり、冷蔵庫内のイヤな臭いの原因にもなります。多めに購入した際は、脱水シートを利用したり、1回で使う量を容器や袋に小分けして冷蔵または冷凍保存しましょう。

生で食べる野菜を保存するとき

土のついた野菜と別の袋に入れたり、新聞紙にくるむなどして、離して保存しましょう。

しいたけ、しめじなどのきのこ類を保存するとき

水で洗わずに、根元を切り落とし、汚れが気になる場合はキッチンペーパーで軽く拭き取り、食べやすい大きさにカットして冷凍庫で保存しましょう。調理の時は、冷凍のまま調理しましょう。

じゃがいも、さつまいも、たまねぎを保存するとき

光に当てると成長してしまい芽が出やすいので、湿気がないように新聞紙などにくるんで冷蔵庫に入れずに冷暗所に保存しましょう。

小麦粉を保存するとき

開封後に長い期間常温保存をしてしまっていると小麦粉の中にダニが繁殖し、パンケーキ症候群といったアレルギー反応を起こしてしまうこともあります。小麦粉は、開封後、密封容器に入れ冷蔵庫に保存するといいです。

家庭で調理済みの食品を保存するとき

あら熱をとったら密閉容器に入れるかラップでぴったりと包み、早めに冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。さらに、においや色、味では食中毒の菌がどの程度いるのか判断できないので冷蔵庫に保存した調理済みの食品は、冷蔵庫を過信せずなるべく早く食べきってしまいましょう。

冷凍で保存するとき

食品を冷凍保存するときは、ラップでぴったり包むか袋に入れて空気をしっかりと抜いてから冷凍庫に入れましょう。空気が残っていると、品質が劣化したり、食品に霜がついたりします。解凍をする場合は、解凍に時間がかかると食中毒菌が増える可能性があるので、常温でと書かれた物以外は、電子レンジや流水などを使って素早く行いましょう。

3.定期的なチェックが必要!

冷蔵庫の中には、いつ食べるかわからない食品や、何が入っているかわからないことなどもありますよね。

冷蔵庫を整理することで、買い物前に何が入っているのかを把握でき、食品ロスを減らすことにも繋がります。

整理整頓のコツ!

1、食品を種類(カテゴリ)分けする

2、それぞれの置く場所を決める

ジャンルごとにグループ収納、同じものは1か所に、整理方法に迷ったらスーパーの陳列を参考にするなどがおすすめです。

3、フリースペースを作る

4、ストックのルールを決める

期限が長い食品を奥に、期限が近い食品を手前に保管しましょう。

冷凍庫は、食品を詰め込むことが節電に繋がります。

凍結した食品そのものが保冷材のような役割を果たして、お互いを冷やすことができるからです。

かといって、詰めすぎすぎには気を付けましょう。

4.まとめ

今回の記事はいかがでしたでしょうか?

食品ごとに保存方法が異なることを把握しておくことは大変かもしれませんが、

冷蔵庫で保存した方がいいものと常温で保存した方がいいものを正しく区別し、適切に保存することが大切です。

食品の保存方法をしっかり守り、無駄なく安全に食材を使い切りましょう。

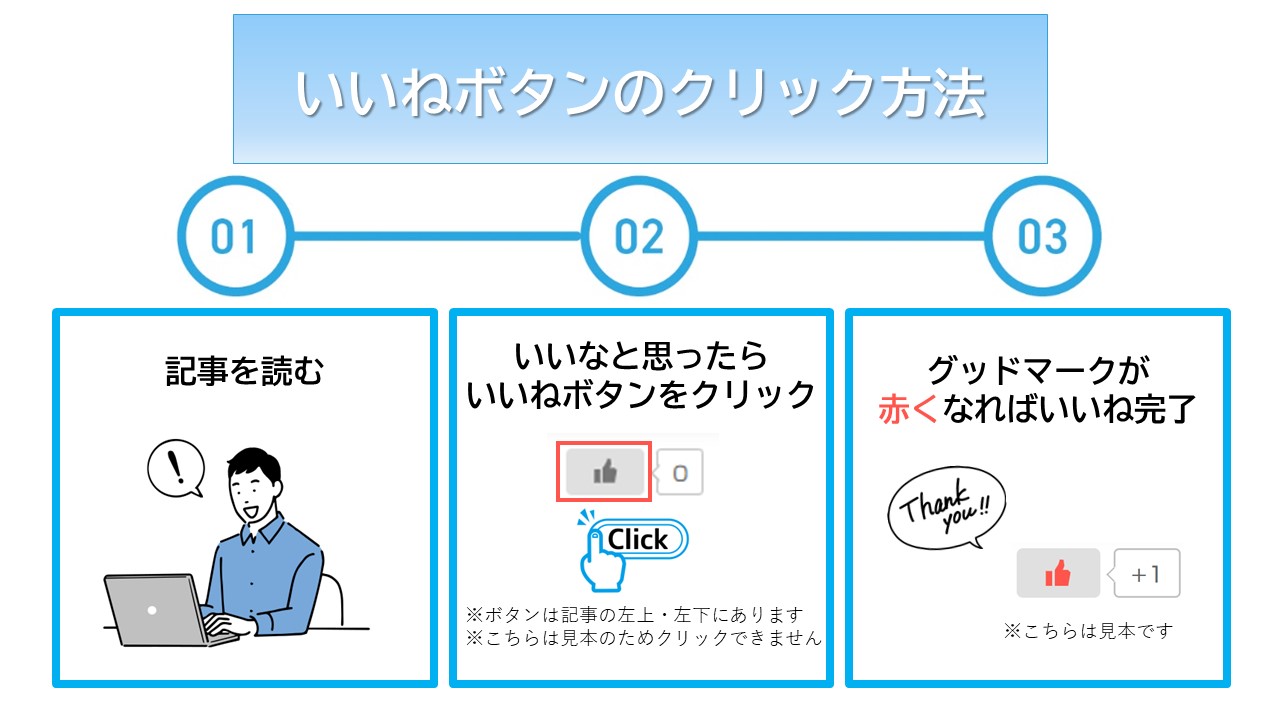

この記事が少しでも「役に立った!」「面白かった!」「興味深かった!」という方は、記事の上部・下部にある『いいねボタン』のクリックをお願いいたします。

今後の記事作成の励みになるとともに、オーナー様の興味のある記事はどんな記事なのか参考にさせていただきます。

オーナー様専用サイトに関するお問い合わせ

オーナーサポート部

フリーダイヤル:0120-336-269(平日 9:00~18:00)

メールアドレス:os@skyc.jp